【死後事務委任契約について】

前回は、【空き家予備軍と空き家対策】というテーマで解説しましたが、前回のコラムを読んでくださった読者の方からこんな質問が届きました。

Q「死後事務委任契約について触れていましたが、死後事務委任契約はどのようなことができるのでしょうか?」

そこで、今回は死後事務委任契約について解説していきます。

<死後事務委任契約とは>

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務をあらかじめ生前に信頼できる第三者(受任者)に、依頼する契約です。

死後事務委任契約を締結することで法的効力が生じるため、

「約束したものの、自分が死んだ後本当に手続きを行ってもらえるのか」といった不安が解消されます。

ただし、死後事務委任契約は法的には有効な契約ですが、遺言のように遺言執行者に対して法定の権限が与えられるわけではありません。そのため、関係者の協力が得られない場合、実行が難しくなるおそれもあります。

<死後事務委任契約のメリット>

・生前に自分の死後のことに感じて希望を伝えられる

・親族や知人など周りの方に金銭面、手続き面の負担をかけずに済む

・おひとりさまでも死後の手続きを依頼できる

・本人のご意思に沿った方法で葬儀等を執り行うことができる

<死後事務委任契約のデメリット>

・依頼する専門家への報酬が発生する

死後事務委任契約には特別の資格や条件は不要なので、委任者の親族や知人に対して委任することが可能です。

しかし、専門的な業務が多く、受任者が一般市民の場合は負担がかかるため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することがあり、その際に専門家への報酬が発生します。

<死後事務委任契約で依頼出来ること>

死後事務委任契約を締結すると、本人(委任者)から委任された人(受任者)に対して、希望に合わせて幅広い業務を細かく指定することができます。

-

遺体の引き取り

委任者は、自分の遺体の引き取りを委任できます。

一般的に遺体を引き取るのは親族の役割です。

しかし、委任者に親族や家族がいない場合や、委任者が親族や家族と疎遠で引き取りを拒否される恐れがある場合に、受任者を遺体引き取り人として指定できます。ただし、自治体によって対応が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

-

親族、知人等の関係者への連絡

委任者は、自分が亡くなったことを関係者に連絡してほしい旨を受任者に依頼することができます。

死後事務委任契約を締結する際に、親族や職場の人、友人など連絡してほしい相手をあらかじめ指定しておくことで、万が一の時に自分の訃報を伝えることができます。

また、最近は様々なSNSを用いて、自分の訃報を告知してもらうことも可能です。

-

通夜、葬儀、火葬、納骨、埋葬、永代供養、お墓の管理に関する手続き

委任者は、自分が亡くなった後の葬儀手続きを委任できます。

死後事務委任契約では葬儀に関する詳細な希望を伝え残すことができ、葬儀場の手配や日程調整、火葬許可証の取得、納骨や永代供養など、葬礼のほぼすべての手続きを受任者に任せることが可能です。ただし、火葬許可申請は本来、親族や法定相続人が行うことが前提とされており、一部の自治体や火葬場では、親族以外の第三者による申請を認めていない場合もあるため、事前確認が必要です。

-

行政に関する手続き

健康保険証、介護保険証の返納、年金受給の停止、住民税や固定資産税の納付等の行政手続きも受任者に行ってもらうことができます。

-

各種支払い等に関する手続き

(家賃や介護費用、医療費、公共料金、介護施設や入院費用の支払い、賃貸物件の解約等の様々な支払い手続きを受任者に委任できます。

法律上、亡くなった人の支払い義務は相続人に引き継がれるため、これらの精算や解約の手続きを怠ると、相続人である親族や家族に滞納の連絡がいくことがあります。

そうなると、相続人間で「誰が支払い義務を負担するのか」とトラブルに発展する可能性があります。

このような事態を避けるためにも、生前に諸費用の精算手続きを依頼しておくことは非常に重要です。

-

Webサービスなどの契約に関する手続き

携帯電話やインターネット、SNSアカウント等の自分が利用していたWebサービスなどの解約や削除手続きを依頼できます。

たとえば、委任者が有料のサブスクやWebサービスを利用していた場合、解約を行わなければ、委任者が亡くなってからも延々と利用料を毎月請求され続けることになるでしょう。

また、委任者がSNSを利用していた場合は、アカウントの削除や追悼アカウントへの移行などの手続きも必要となります。

注意したいのが、委任者が生前ネットバンクや電子マネーを利用していた場合です。

手続きを行わなければ、預貯金や残高などの相続財産を見逃す可能性があるでしょう。

このような事態を避けるためにも、契約に関する手続きを委任しておくことが重要です。

死後事務委任契約を締結する際に、現在利用しているWebサービスや、自身のアカウントID、パスワードなどの情報を受任者に伝えておくことで、スムーズに解約手続きを行える場合もあります。

ただし、サービスによっては規約で手続き権限を相続人のみに限っていて、

死後事務委任契約では解約できない場合があるため、事前に死後事務委任の契約の受任者でも手続きが可能かどうか、規約を事前に確認することが重要です。

なお、多くのWebサービスでは規約上、第三者によるログイン行為は認められていません。アカウントの取り扱いについては、各サービスの死亡時対応ポリシーを事前に確認することをおすすめします。

-

部屋の清掃や遺品整理

委任者は、自分が住んでいた部屋の清掃や、家財処分などの遺品整理を受任者に依頼できます。

ただし注意すべきなのが、家電や家具、その他高額な物品など資産価値の高い家財は、相続の対象となることがある点です。

相続財産を勝手に処分してしまうと、相続人との間でトラブルになる可能性があります。

このようなトラブルを避けるためにも、死後事務委任契約時に、受任者がどこまでの家財を処分できるか具体的に定めておくことが重要です。

-

残されたペットに関する手続き

残されたペットについても受任者に依頼でき、新たな飼い主を死後事務委任契約で指定することが可能です。

委任者は、あらかじめペットを引き取ってほしい人や団体の承諾を得た上で、自分の死後、指定した人に引き継いでもらうよう受任者に指定します。

<死後事務委任契約で依頼出来ないこと>

死後事務委任契約の受任者が、直接委任者の所有財産を処分することは認められていません。特に金融機関・不動産・車などを含む資産について「死後事務委任では一切の処分ができません」

<死後事務委任契約をおすすめする方>

以下の6つのいずれかに当てはまる人は、死後事務委任契約を積極的に検討することをおすすめします。

-

死後のことについて希望がある人

自分が亡くなった後の、葬儀場所や内容、納骨先などに希望がある人には死後事務委任契約がおすすめです。

契約する際に、希望する内容を詳細に定めておくことで実現が可能となるためです。

また、「自分には強い希望があるけれど、家族が受け入れてくれない」「遺言書に記載しても履行してもらえないかもしれない」という不安が強い場合も、死後事務委任契約が有効です。

ただし、親族や家族に相談せずに内容を決めてしまうと、後にトラブルとなる可能性があるため、事前に相談して理解を得ておくことが重要です。

-

おひとりさまで頼る人がいない人

おひとりさまで、周りに亡くなった後のことを頼める人や親族がいない人は死後事務委任契約がおすすめです。

たとえば、入院施設や介護施設で亡くなった場合、親族や家族などの連絡先が不明だと、施設スタッフが誰に連絡すればよいのか分からず、その後の対応について施設スタッフに負担をかけてしまう可能性があります。

死後事務委任契約を締結し、代理人を確保して葬儀や遺品整理などについて詳しく定めておくことで、周りに負担をかけずに済むでしょう。

-

高齢でお子様のいないご夫婦、親族が高齢である人

葬儀の手続きや遺品整理などは手間や時間がかかります。

また、行政や各種サービスなどの手続きも複雑であることが多いため、親族や家族全員が高齢である場合は、不安に感じる人もいるでしょう。

自分が亡くなった後の手続きにこうした不安がある場合も、死後事務委任契約で事務手続きを委任しておくことをおすすめします。

-

親族などに負担をかけたくない人

死後の事務手続きは対応すべきことが多く、手間や時間がかかります。

周りに家族や親族がいる場合でも、死後事務委任契約を締結することで、複雑な手続きなどをすべて受任者に任せられるので、親族や家族に迷惑をかけずに済みます。

-

親族や兄弟姉妹と長い間疎遠、絶縁状態にある人

親族や家族と疎遠または絶縁状態で、自分の死後手続きを頼める状況にないという方もいるかもしれません。親族などと連絡が取れないと葬儀や死後の手続きが滞ってしまうこともあるでしょう。

このようなケースでも、死後事務委任契約で事務手続きを委任しておくことをおすすめします。

ただし、親族がいる場合でも、遺族が手続きを拒否することはできないケースがあるため、疎遠な親族がいる場合は、契約前に対応を確認しておくと安心でしょう。

-

内縁関係や事実婚の関係にある人

仮にパートナーが亡くなって死後手続きを行いたい場合であっても、内縁関係や事実婚の人は法律上の配偶者ではありません。

法的な繋がりがない人では、手続きを行うことが認められない場合があるためです。

こうした不安がある場合には、事前にパートナーと死後事務委任契約を交わして代理人なってもらうか、第三者に頼んで死後事務手続きを委任しておく必要があります。また、内縁関係や事実婚の関係にある人は法定相続人ではないため、遺産を相手に渡したい場合は「遺言書の作成」が必須です。

<死後事務委任契約の流れ>

【STEP1】依頼内容を決める

死後事務委任契約は、依頼者がどのようなことを代理人にやってほしいかを決めることからスタートします。どんな事項を依頼したいかは、ご自身が何を不安に思っているか悩んでいるかを書き出してみることからはじめてみるのをお勧めします。

【STEP2】代理人を決める

死後事務委任を依頼する代理人を決めます。弁護士、司法書士、行政書士などの専門家がおすすめですが、友人、親戚、社会福祉協議会なども候補になります。

【STEP3】契約書を作成する

死後事務委任契約の締結にあたっては、口頭などではなく、依頼者の生前の意思を明確化し残すためにも契約書といった書面を作成することが望ましいです。

【STEP4】公正証書化する

作成した書面は、公正証書化することが後日のトラブル防止の観点からも理想的です。公正証書とするにあたっては、公証人の手数料1万1000円がかかります。

ただし、この11,000円は基本料金であり、依頼内容や記載項目の数、正本副本の数、公証人の出張有無などに応じて加算されることがあります。

必要な書類や詳細については持ち込む公証役場にお問い合わせください。

【注意!】

死後事務委任契約では相続対策はできない

死後事務委任契約では、相続に関する手続きを委任できません。

たとえば、

「〇〇にすべての遺産を相続させてほしい」

「兄に3分の1、弟に3分の2の割合で財産を渡してほしい」といった相続財産の承継手続きを、死後事務委任契約の受任者に依頼することはできません。

死後事務委任契約は、あくまで自分が亡くなった後の手続きを委任するものであり、財産に関する処理は相続人の役割となります。

【そこで!】

<死後事務委任契約と併用するとよい制度>

「遺言書」「任意後見契約書」などを併用することをおすすめします。

例1:Aさん(仮名)

「夫に先立たれ、子供もいません。兄弟も皆他界し、おひとりさまです。

親戚に財産を残そうと思うのですが、今住んでいる持ち家の処分は任せたとしても、行政への届け出など死後の色々な手続きまで任せるのは気が引けます…。どうすればよいでしょうか?」

(解決策)

「遺言書作成+死後事務委任契約」

死後事務委任契約を結ぶことで行政への届出などを受任者へ依頼することができます。

ただし、死後事務委任契約では持ち家の処分まではできませんので、遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書で財産の処分を定め、遺言書で遺言執行者を指定することで、相続手続きをより円滑に進められます。

こうすることで、死後事務委任契約の受任者には身辺整理などの事務を、遺言執行者には相続手続きをすすめてもらえるので、相続対策をより万全なものにすることができます。

例2:Bさん(仮名)

「ひとりで生活しており、子供も兄妹もいません。万が一の時に備えて、とりあえず死後事務委任だけお願いしようと思っているのですが、今後、年を重ねるにつれ認知能力低下などの不安もあります…」

(解決策)

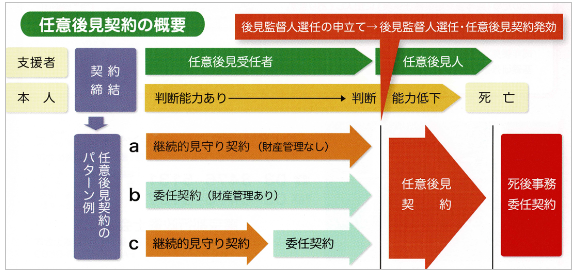

「任意後見契約+死後事務委任契約」

任意後見契約とは、本人の判断能力が低下した時に、何をしてほしいか(法律行為)を任意後見受任者との間で、あらかじめ契約しておくものです。

内容は

-

身上保護に関する法律行為

介護契約、施設入所契約、医療契約の締結や解除など

-

財産管理に関する法律行為

預貯金の管理、払い戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除など

について代理権を与える事項を公正証書で契約します。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した際に発動する契約ですが、これに加えて、判断能力が十分なうちから支援を受けたい場合には、「見守り契約」や「財産管理契約」をあわせて締結することが多くあります。

「見守り契約」

判断能力の低下が見られる前に、代理人による見守り事務を行う契約です。定期的な訪問や電話での確認などによる見守りを行います。

「財産管理契約(委任契約)」

判断能力の低下が見られる前に、身体的に日常生活を送ることが難しい場合などに、財産管理などの事務処理を代理人に依頼する契約です。

※任意後見契約は本人の判断能力が低下した場合に発動するため、

元気なうちは代理人に財産管理を任せられません。

死後事務委任と任意後見契約は必ずしもセットで結ぶ必要はありませんが依頼者の状況によっては任意後見契約を結んでおいた方が死後事務に着手しやすくなります。

死後事務契約は80代前後の高齢の方が入院や施設入所の際に結ぶ事が多いため、任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になった場合でも財産管理や身上監護が行いやすくなります。

任意後見契約と死後事務委任契約を併用することで、生前と死後の両方のサポートを行うことができます。

(まとめ)

今回は【死後事務委任契約】について解説しました。

自分が亡くなった後の希望を実現したい、または身近に頼れる人がいないという人には、死後事務委任契約がおすすめです。

ただし、死後事務委任契約を交わしていても、財産処分などの行為は認められていません。特に金融機関・不動産・車などを含む資産について「死後事務委任では一切の処分ができません」ので、相続に関する手続きも受任者に依頼したい場合は、別途遺言書で受任者を遺言執行者に指定しておく必要があります。また、生前サポートなども視野に入れる場合は任意後見契約を検討するのもよいでしょう。

(解決策が分からない方へ)

「自分の死後の手続きについて、何から着手すればよいのかわからない」

「手続きに不安がある」という場合は、専門家である私たちに相談されることをおすすめします。私たちは相続の専門家です。

さらに、不動産の売却に必要な不動産会社や不動産の名義を変えるのに必要な司法書士、税の試算に必要な税理士、葬儀や墓じまいに必要な葬儀社、遺品整理業者とも提携しておりますので、信頼して・頼れる専門家のネットワ-クを使い「ワンストップサービス」で解決策をご案内します。

まずはお問合せフォームから気軽にご相談ください。